※主に岡美智代,小曽根龍志,川瀬真紀子(2018).【「語る」「聴く」「書く」の多様性とその力】 患者の自分史を作成するという看護イノベーションにおける「語る」、「書く」、「読む」ことの意味 「じっくりEASE(イーズ)プログラム」を通して.日本保健医療行動科学会雑誌, 33(1), 15-211) より抜粋※

「聞き書き」は,患者などの対象者が語り手となり,看護者がそれを聴き,その対象者の語りを書いて対象者の自分史のようなものを冊子やカードとして作成し,その冊子やカードを対象者が読むと言うものです。つまり,対象者が「語る」ことと「読む」ことを行い,看護者が「聴く」ことと「書く」ことを行います。

「聞き書き」は,患者などの対象者が語り手となり,看護者がそれを聴き,その対象者の語りを書いて対象者の自分史のようなものを冊子やカードとして作成し,その冊子やカードを対象者が読むと言うものです。つまり,対象者が「語る」ことと「読む」ことを行い,看護者が「聴く」ことと「書く」ことを行います。

本ページでは「聞き書き」の「語る」「書く」「読む」こととは何かとそれらの課題します。また「聴く」については,すでに多くの書籍などで,概要や効果について述べられているため,本ページでは軽く触れることとします。

また「きく」の書き方に「聞く」と「聴く」がありますが,NHK放送文化研究所の解説では,“ただ単に「きく」場合は一般に「聞く」を使い,注意深く(身を入れて)、あるいは進んで耳を傾ける場合には「聴く」を使います”とあります2)。本HPでは「聴く」を用いていますが,「聞き書き」は便宜上「聞く」の漢字を用いて表しています。

1.「語る」とは自己開示

聞き書きは,対象者が自分自身のことについて「語る」という行為が発生します。この自分自身のことについて,他者に「語る」という行為は,自己開示と類似しています。なぜなら,Fisher3)は自己開示を「個人についての新奇で普通はプライベートな情報を,一人や多くの他者に,正しく誠実かつ意図的に伝える言語行動である」と定義することを提案しているからです。この提案を踏まえるならば,聞き書きにおいて他者に「語る」ことは,自己開示であると考えられます。

2.「語る」ことは,自己理解を促すケアになる

自己開示が個人に対して持つ機能として,①感情の表出を促す,②自己を客観視し明確化する,③自分の能力や意見の妥当性を他者と比較し評価する,の3つの機能があります4)。これらの影響は,聞き書きの「語り手」にも生じると考えられます。

自己理解について,自分のことについて他者に伝える行動は,自己を確かなものにする,自己を理解する行動と考えられます。また自己について言葉で表現することで,語り手は自己を客観的に把握できそれにより自己理解につながるります。

ケアについて,例えば看護師を書き手(聞き手)として患者が「語る」場合,その両者の会話という行為そのものが看護ケアになることも考えられます。野口は,「相手を信頼していると思えるような関係,相手に信頼され,相手を信頼していると思えるような関係,そのような関係が『ケアされた』という感覚を生み出すとしています5)。その為,会話の際に看護師が何らかの意図や目的(信頼関係を構築する,相互理解を深める,など)をもたせた場合,それ自体が看護ケアになると考えています。

3.「語る」という自己開示は語る相手によって変化する

自分自身のことを他者に「語る」には,何かしらの抵抗感のようなものがある人もいるのではないでしょうか。相手である書き手(聞き手)との関係性や,「語る」内容によって,「語り」易さが変化すると思われることから,自分自身のことを他者に「語る」,すなわち自己開示をすることには,課題も存在すると思われます。

その為,看護師として聞き書きを実施する場合,語り手との関係性を安定させ信頼されるように努めなければなりません。さらに,書き手(聞き手)の看護師も適宜自己開示をし,語り手が語れるような環境を整えることが求められます。

1.「書く」ことは文字による情報伝達

「書く」ということは,文明化した人間が手(特別の場合に口や足)を用いて行う基本的行為であり,知識,感情,思想などを内容とする情報伝達と密接な関係をもつものと言われています 6)。つまり,「書く」ことは,情報伝達することといえるでしょう。しかし,筆者(岡)としては,ここに「絵や文字や文章などを使う」という言葉を補足したいです。情報伝達の手段として音声や音楽でも可能であるが,「書く」ことによる情報伝達は,文字情報によるものが特徴であると言えるでしょう。

2.「書く」ことは能動的な行為である

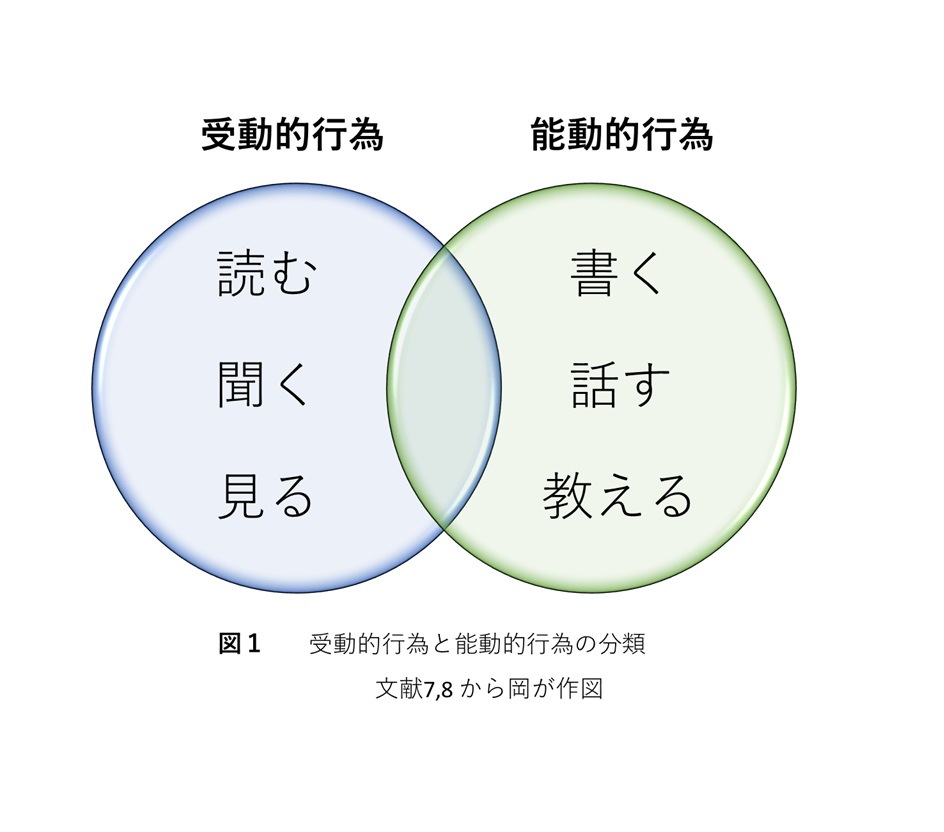

「書く」ことは書き手が自主的にペンを取らない限り不可能な行為であり,極めて能動的な行為です。書くことは,希望の程度には相違があるとしても,書き手が動作をとらない限りできない行為です。

学習や経験に関する文献では,聞くことや読むことは受動的な学習とされています。一方,話すことや考えることは,能動的な行動と言われています。自分が話すことは,実践を伴う経験であるため,書き手が聞き手の話を聴いてその内容を「書く」という実践的経験にも類する行為と思われます。

3.自分のことを「書く」ためには7つのリテラシーが必要になる

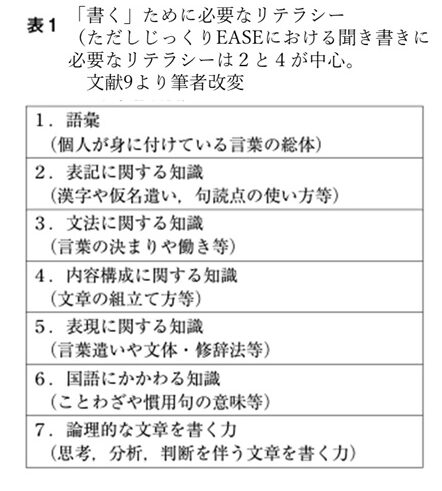

自分のことを自分で「書く力」としては,読み書き能力としてのリテラシーが必要となるため,話すことよりも一般的には困難が伴います。主語や述語が正しく配置されていなくても,表情や仕草で話が通じることはあります。しかし,書くためにはいくつかのリテラシーが必要となります。その一例として文部科学省の文化審議会国語分科会が検討した,成人に必要な書く力を表1に示しました。このようなリテラリーは決して自然に身につくものでは無は無く,教育が大きく影響しています。

4 .語り手の話を「書く」ためには2つのリテラシーが必要となる

「聞き書き」は,語り手の話し言葉を生かし,対象者が語った話を物語として書きます。そのため,「聞き書き」における書き手側は表1の2.表記に関する知識と4.内容構成に関する知識以外は,さほど要求されません。「聞き書き」における2.表記に関する知識では,語り手が住んでいた場所や職場などの固有名詞は,正確に記載する必要があります。また,4.内容構成に関する知識では,時に語り手の話が,史実的な出来事の説明に終始してしまい,過去の新聞記事のような話ばかりになった場合は,割愛して文章の内容構成を組み直すことがあります。看護職者が患者の語りを書くときには,患者の気持ちや心情に焦点を当て,今までの闘病生活の中の自分についての語りや,これから病とどのようにつきあおうと思っているのかという揺らぎも含めた気持ちについて語ってもらうため,時に内容構成を変更することもあります。

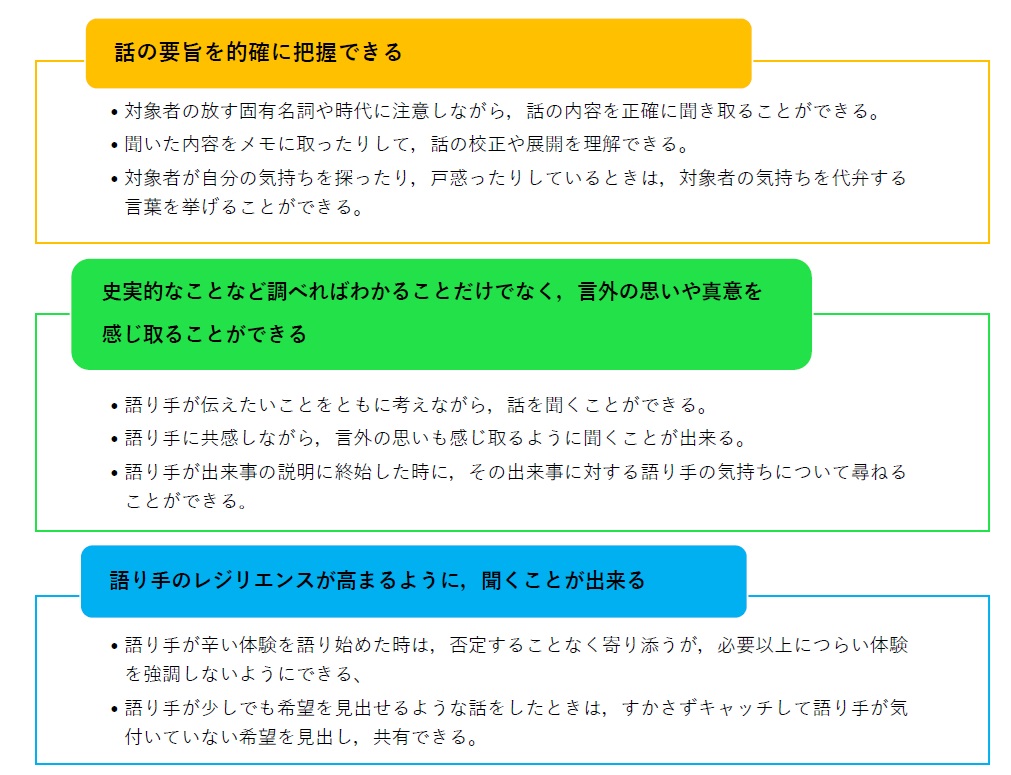

「聞き書き」では,対象者が今までの自分を再確認して,今後の病と共に生きていくためにも,「書く力」の基盤となるのは「聴く力」であると言えます。「聴く力」が無いと,対象者も話をする気にならず,対象者の人生を描くことができません。また,「聴く力」が弱いと,語り手の思いや言葉の行間に隠されている語り手の心情を見つけることができません。「聞き書き」における「聴く力」を以下の表にまとめました。

「聞き書き」では,時に,対象者は自分が蓋をしていた辛い体験などを語り始めることがあります。勿論,そこから話をそらさずに,語りに寄り添うことは大切です。しかし,「聞き書き」ではその語りを文字にして,物理的に残すため,辛い話だけで終わってしまうと,気持ちの昇華ができずに苦しい過去が固定されてしまいます。そのため,語り手が辛い体験を語り始めたときは,否定することなく寄り添うが,必要以上に辛い体験を強調しないようにできる力を身につけてほしいです。さらに,語り手が少しでも希望を見いだせるような話をしたときは,すかさずキャッチして,語り手が気付いていない希望を見いだすようにしてほしいです。そして,語り手にその内容を確認しながら,少しでも将来への希望を共有し,対象者のレジリエンスが高まるような語りを書き残す力が必要です。

1.「読む」とは文字を見て意味をとく行為である

文字・文書を見て,意味をといて行く10) という意味が,「読む」のイメージです。しかし「聞き書き」での「読む」は,文字・文書を見て,意味をといて行く行為は同じであるが,語り手が語った内容が活字になったものであり,語り手が“自分のことを自分で読む”行為です。そして,語り手が語ったことを活字にし1冊の本にするのは,書き手(聞き手)が他者であるという特徴があります。つまり,聞き書きでの「読む」は,書き手が作成した自分史を語り手が受け取り読むという行為といえます。

2.自分史を読むことは強い自分の発見につながる

“ 自分のことを自分で読む”方法の1つとして,自分史を読むことがあげられます。自分史を読むことの効果としては,活字化された「自分史」を繰り返し読み,人生の軌跡を自己確認できること,その中から「強い自分」を発見すること11) といわれています。ここでいう「強い自分」とは,人生の中で遭遇した苦難をいろいろな人に助けられながら乗り越えてきた体験から,自分にとって何が大切かを知ることです11) 。

自分史は,看護,介護の現場でも,自尊感情が高められることなど,心理社会的発達を促し健康を維持するための効果が期待できる11) といわれています。自分史を読むという行為は,自分のことが文字や文書として眼から情報として入り,より印象に残ることで,「強い自分」を認知することにつながると考えられ,心理社会的発達を促し健康を維持する効果をさらに促進する可能性が予測されます。

3.書き手が作成した自分史を語り手が受け取り読むことで生まれる相互作用

書き手が作成した自分史(冊子)を語り手が読むことには,自分が語った内容がどのように表現されているのかという期待感と多少の不安感など複雑な感情を抱きつつ読むことが予想されます。「聞き書き」で冊子を受け取り読んだ語り手は,「あの時話したことが,ちゃんと書かれている。」と言うことがあります。複雑な心境の中で読み進めると,自分のことが自分の語り口調で表現されていることが多少の不安を和らげ,安心感につながるのかもしれなません。そして語り手は書き手によって作成された冊子を読むことで,書き手に自分が理解されたと感じることができるのです。

また,「聞き書き」では,語り手のことを思いながら編集し,写真やイラストを構成したり,冊子に装飾を施します。このことは,書き手から語り手への思いのこもったプレゼントとなりえます。受け取った語り手は,作成された冊子を見て感謝の言葉を述べたり,冊子を作成したことへの労をねぎらったりします。これらがじっくりEASEでの冊子を読むという行為や,読むことのできる冊子そのものが存在することから生まれる,語り手と書き手の相互作用ではないかと考えます。

読むこととは,書き手が表出した記号をもとにし,書き手の論理にひきずられながら,論理構造間の関係を思考し,文字という記号を手がかりにして具体の世界を抽象化しつつ,批判や創造的思考を行い,作者の主題に迫る12) ことであるといわれています。じっくりEASEでは,冊子を作成するのは書き手(聞き手)ではあるが,語り手の体験や経験を,書き手が代行して書いていると考えると,語り手自身が作者であるといえます。じっくりEASEにおける聞き書きでの読むという行為は,語り手自身を作者と考えると,語り手自身が自己の主題に迫ることができる,つまり強い自分の発見につながる行為であり,書き手が作成した冊子を読むということからは,語り手と書き手との相互作用から信頼関係の構築をより促進させる行為なのではないかと考えます。

↓「体験してみよう!聞き書き」のページも是非ご覧ください↓

引用文献

1)岡美智代,小曽根龍志,川瀬真紀子(2018).【「語る」「聴く」「書く」の多様性とその力】 患者の自分史を作成するという看護イノベーションにおける「語る」、「書く」、「読む」ことの意味 「じっくりEASE(イーズ)プログラム」を通して.日本保健医療行動科学会雑誌, 33(1), 15-21

2)NHK放送文化研究所 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/151.html(2025.1.21閲覧)

3)Fisher, D. V.:A conceptual analysis of selfdisclosure. Journal for the Theory of Social Behavior, 14 : 277-296, 1984

4)安藤清志:対人関係における自己開示の機能,東京女子大学紀要,36:167-199,1999

5)野口裕二:物語としてのケア−ナラティブ・アプローチの世界へ,医学書院,東京,2002

6)日本大百科全書(ニッポニカ),小学館: https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B8%E3% 81%8F-459993,検索日 2018 年2月1日

7)Dale, Edgar. Audio-Visual Methods in Teaching. NY: Dryden Press, 1946:37-52

8)Alok K. Verma K.A., Dickerson D., McKinney S., Engaging Students in STEM Careers with Project-Based Learning—Marine Tech Project, TECHNOLOGY AND ENGINEERING TEACHER:25-31, 2011

9)文部科学省,文化審議会国語分科会,これからの時代に求められる国語力について:http:// www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/ toushin/04020301.htm 検索日 2018 年2月4日

10)新村出:広辞苑第6版,岩波書店,東京,2008

11)木下康仁:老人ケアの人間学,医学書院,東京,1993

12)岡田明:最新 読書の心理学,日本文化学社,東京,1973